Frischzellenkur für den Veteranen

Zum achtzigsten Geburtstag von „Spirou“ erzählen Yves Sente und Laurent Verron die Ursprungsgeschichte des Pagen überraschend neu. Und zwei weitere Überraschungen folgen noch in diesem Jahr. Was ein Greis so alles an Jugendfrische provoziert! Der Greis – das ist Spirou, Titelheld der zweitberühmtesten belgischen Comicserie, die allerdings gegenüber der berühmtesten – „Tim und Struppi – den Vorzug hat, immer noch fortgesetzt zu werden. Zwar mag man manchmal daran zweifeln, ob das wirklich ein Vorzug ist (ich sage nur: „Fantasio heiratet“), aber kommerziell ist eine achtzigjährige ununterbrochene Publikationsgeschichte natürlich ein Traum. Und ästhetisch kann es ja auch anders zugehen als im Debakel-Band „Fantasio heiratet“. Das wird in diesem Jubiläumsjahr mindestens dreimal der Fall sein.

Was ein Greis so alles an Jugendfrische provoziert! Der Greis – das ist Spirou, Titelheld der zweitberühmtesten belgischen Comicserie, die allerdings gegenüber der berühmtesten – „Tim und Struppi – den Vorzug hat, immer noch fortgesetzt zu werden. Zwar mag man manchmal daran zweifeln, ob das wirklich ein Vorzug ist (ich sage nur: „Fantasio heiratet“), aber kommerziell ist eine achtzigjährige ununterbrochene Publikationsgeschichte natürlich ein Traum. Und ästhetisch kann es ja auch anders zugehen als im Debakel-Band „Fantasio heiratet“. Das wird in diesem Jubiläumsjahr mindestens dreimal der Fall sein.

In dieser Woche erscheint zunächst einmal bei Carlsen auf Deutsch ein neuer Spirou-Band namens „Sein Name war Ptirou“. Kein Druckfehler! Der Held dieser von Yves Sente geschriebenen und von Laurent Verron gezeichneten Erzählung heißt tatsächlich „Ptirou“. Er ist auch nicht Spirou, jedenfalls nicht der, den wir heute kennen. Aber dazu später mehr. In wenigen Wochen kommt dann als zweite Frischzellenkur für die „Spirou“-Serie ein vom deutschen Zeichner Flix gezeichneter Band namens „Spirou in Berlin“ heraus. Was man auf dem Erlanger Comicsalon davon sehen konnte, gibt zu schönsten Erwartungen Anlass. Und dann hat nach jahrelanger Vorarbeit auch der derzeit beste „Spirou“-Zeichner, Emile Bravo, sein neues Werk „Schlechter Start in neue Zeiten“ fertig. Wie umfangreich es genau wird, ist wohl immer noch unbekannt, aber angekündigt sind mittlerweile mindestens drei Bände, und der erste weist schon achtzig Seiten auf. Im Oktober ist es auf Deutsch so weit.

Aber nun erst „Sein Name war Ptirou“ (eine Leseprobe des französischen Originals findet sich hier), der wahre Jubiläumsband, denn erzählt wird darin nicht weniger als die Entstehungsgeschichte von Spirou. Die glaubte man zwar eigentlich seit der ersten Seite der Serie aus dem Jahr 1938 geklärt: Rob-Vel, der Erfinder des Pagen, zeichnete sich darauf bekanntermaßen selbst beim Erschaffen der Figur auf einem Zeichenblatt. Er besprüht diesen papiernen Spirou mit Eau de vie, und schon springt der Page von der Staffelei herab und macht einen Diener: „Spirou, zu Ihren Diensten!“

Dieser Ursprungsmythos ist die Keimzelle für „Sein Name war Ptirou“. Sie kommt zweifach zitiert vor: einmal als Übernahme des sich verbeugenden Spirou, und dann noch durch die belebende Wirkung von Parfum. In diesem Band treten auf Rob-Vel (unter seinem bürgerlichen Namen Robert Velter), ein Page auf einem Ozeandampfer (jener Ptirou) und auch das Eau de vie, allerdings jeweils in Rollen, die nicht der Premierenseite von „Spirou“ entsprechen. Yves Sente hat vielmehr eine Erinnerung von Rob-Vel an seine damalige Inspiration zur Grundlage seiner Geschichte gemacht: Das Vorbild für Spirou, so Rob-Vel, sei ihm in Gestalt eines Schiffsjungen begegnet.

So erzählt Sente nun die Reise eines Stewards namens Robert Velter an Bord des Luxus-Liners „Île de France“ auf Atlantiküberquerung im Jahr 1929. Als blinder Passagier schleicht sich ein Waisenjunge aufs Schiff: Ptirou, der ob seiner Pfiffigkeit nach der Entdeckung alsbald als „Spirou“, dem Brüsseler Dialektwort für ein schlaue Bürschchen, bezeichnet wird. Es gilt allerlei Abenteuer an Bord zu bestehen: Sabotageversuche der geplanten Rekordfahrt, das Verschwinden eines überlebenswichtigen Medikaments, heftige Kabbeleien unter der Besatzung und nicht zuletzt amouröse Anfechtungen des frischgebackenen Schiffsjungen durch die Tochter des mitreisenden Reedereibesitzers. Ptirou benimmt sich jeweils heldenhaft, und am Ende ist er tot.

Ja, es wird gestorben in diesem Comic, und doch auch wieder nicht, denn natürlich ist Ptirou als Spirou dann doch unsterblich geworden. Wie das alles so gekommen ist, kann man selbst auf den samt Anhang 75 Seiten des Comics nachlesen, und man wird es aus einigen Gründen nicht bereuen. Denn Laurent Verron hat sich als Zeichner den Spaß erlaubt, diverse Art-déco-Einflüsse in seine Bilder mit einzubauen, um eine zeitgemäße Stimmung zu erzeugen. Und Sente hat als Rahmenhandlung des Ganzen jene in Deutschland nahezu unbekannte Figur des Onkel Paul wiederbelebt, die über Jahrzehnte hinweg im Magazin „Spirou“ als Erzähler der unterschiedlichsten historischen Begebenheiten auftrat, die dort als Comicberichte präsentiert wurden. Hier hätte übrigens im Anhang eine Erläuterung sicher nicht geschadet.

Denn die Idee, das Abenteuer auf dem Ozeandampfer von Oncle Paul (niemand anderer natürlich als der Verleger von „Spirou“ selbst, Paul Dupuis) erzählen zu lassen, erhebt den Anspruch historischer Realität. Und tatsächlich hat Sente sich ja auch an Rob-Vels eigenen Behauptungen zur Genese seiner berühmtesten Schöpfung orientierte, auch wenn das Hauptgeschehen auf der „Île de France“ natürlich reine Phantasie ist. Aber just aus dieser Mischung von Phantastik und Wirklichkeit hat sich immer schon der Hauptreiz von „Spirou“ ergeben – ganz anders als im denkbar realistisch gehaltenen „Tim und Struppi“.

So ist der Auftakte zum Jubiläumsjahr ein denkbar guter. Ob übrigens Frankreich und Belgien, wo „Il s‘appelait Ptirou“ bereits vor einem halben Jahr erschienen ist, auch in den Genuss der oben erwähnten Trias von neuen „Spirou“-Titeln kommen werden, ist noch gar nicht ausgemacht. Denn dass sich der Verlag Dupuis in Brüssel bequemen wird, auch den Band von Flix, der im Auftrag von Carlsen entstand, ins Französische übersetzen zu lassen, ist noch Gegenstand von Überlegungen. Er spielt 1989, dem Jahr des Mauerfalls, in Berlin, während Bravo seinen „Schlechten Start“ 1940 ansiedelt, im Jahr der deutschen Besetzung Belgiens. Zusammen mit dem 1929 spielenden Band von Sente und Verron sind das also drei historische Stoffe, und Flix hat dabei den ungewöhnlichsten Ansatz. Denn dank älterer Alben von Bravo oder auch von Olivier Schwartz haben wir historisierende „Spirous“ aus Zwischenkriegs- und Weltkriegszeit schon einige. Aber ein Abenteuer aus der Phase der deutschen Wiedervereinigung, das ist neu. Und Neues kann wohl jeder Achtzigjährige gut gebrauchen.

Schwarzweißmalerei auf frechste Weise

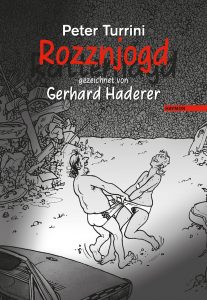

Der berühmte Karikaturist Gerhard Haderer hat mit Peter Turrinis Skandal-Theaterstück „Rozznjogd“ genau den richtigen Stoff für einen Comic gefunden.

Es gibt mittlerweile genug allgemein bekannte Comiczeichner, als dass die Nachricht, dass ein prominenter Künstler aus anderem Bereich sich an einer Bildergeschichte versucht hat, noch große Aufmerksamkeit finden würde. Und doch hätte Gerhard Haderer, der beliebte österreichische Karikaturist (besonders bekannt durch seine ganzseitigen Bilder aus dem „Stern“, die 25 Jahre lang, von 1991 bis 2016, jede Woche erschienen) es verdient für seinen „Rozznjogd“. Schon allein deshalb, weil er mit traumwandlerischer Sicherheit einen Stoff ausgesucht hat, zu dem sein gnadenloser Zeichenstil bestens passt. Die Vorlage stammt von seinem Landsmann Peter Turrini. Da haben sich zwei Spötter getroffen …

„Rozznjogd“ war Turrinis erstes Theaterstück, geschrieben 1967, als der Dramatiker gerade mal 23 Jahre alt war, aber uraufgeführt erst 1971, und das hatte gute Gründe. Erstmals traute man sich an das Werk eines Anfängers nicht so leicht heran, zum anderen war es ein kompromisslos gesellschaftskritisches Stück, das dann auch noch genug Skandal erregte, als es am Wiener Volkstheater herauskam. Damals war man noch nicht durch die Österreich-Beschimpfungen von Bernhard, Jelinek und eben Turrini abgebrüht, die in den siebziger und achtziger Jahren in dichter Abfolge herauskommen sollten, und „Rozznjogd“ bekam so den gesammelten Zorn der gutbürgerlichen Presse ab. Obwohl seine beiden Figuren jener sozialen Schicht angehören, die man heute als Prekariat bezeichnet. Oder mit der gewohnt amerikanischen Drastik als „white trash“.

Ein Mann und eine Frau sitzen nachts in einem Auto, das vor einer Müllkippe geparkt ist. Der Dialog der beiden stellt binnen kurzem ihre Lebensentwürfe und -lügen bloß, und nicht nur verbal ziehen sie sich bis auf die Haut aus. Als der Morgen dämmert, sind beide tot. Und erst dann greifen noch ein paar Stimmen ins Geschehen ein, die den Rozzn gehören, also den Ratten.

Der nächtlichen Szenerie wegen, hält Haderer seine knapp über hundertseitige Adaption konsequent in Grauschwarz; nur die Scheinwerfer des geparkten Autos werfen einen hellen Lichtkegel, der hier graphisch immer wieder geschickt eingesetzt wird (die Leseprobe lässt es gut erkennen). Alles ist tatsächlich wie auf einer Bühne, außer dass sich Haderer größere Totalen zu Beginn und Schluss erlauben kann, als es ein Theater jemals könnte. Doch gerade die Strenge der ins Bild gesetzten Theatralik ist die größte Stärke dieses Comics, obwohl das paradox erscheinen mag, denn gemeinhin gewinnt eine Adaption, wenn sie sich von der literarischen Vorlage löst. Das tut „Rozznjagd“ aber auch – dadurch nämlich, dass hier zwar Turrinis Figuren spielen, sie aber als typische Haderer-Akteure auftreten: bewusst hässlich proträtiert, Zerr- und Witzfiguren vom ersten Auftritt an. Der Comic gibt damit eine Eindeutigkeit vor, die lebenden Akteuren auf der Bühne schwerfallen würde, wenn sie nicht Gefahr laufen, grotesk erscheinen zu wollen. In einem Comic stört das nicht.

Was auf den ersten Blick auf Haderers „Rozznjogd“ störend wirken könnte, ist die Entscheidung, jeweils auf den linken Seiten die hochdeutsche Übersetzung des im österreichischen Dialekt gehaltenen Turrini-Textes abzudrucken. Solche schriftlichen „Simultanübersetzung“ kennen wir aus Film (Untertitel) und Oper (Übertitel), aber Seitentitel wie hier habe ich noch nie gesehen (wenn man mal von zweisprachigen Gedichtausgaben absieht). Zudem hat Haderer die Panelrahmen und Sprechblasen des fertig gezeichneten Comics auf die jeweils linken Seiten übertragen, so dass die hochdeutsche Fassung eine Art Geisterausgabe des eigentlichen Geschehens bietet – wie Stimmen aus dem Nebel. Aber wenn man sich ans Hinüberspringen von der eigentlichen Comic- auf die Übersetzungsseite gewöhnt hat, erweist sich diese Reduktion als klarer Vorteil.

Zumal dadurch die eigentliche Bildergeschichte nicht zerschlagen wird. Wer das Österreichische gut genug versteht – und es ist selbst für einen Rheinländer wie mich nicht nötig, oft Hilfe von links zu suchen –, der kann einfach für sich die linken Seiten ausblenden. Und der grundlegende Schwarzweißkontrast von Haderers Zeichnungen, bekommt durch die Zweiteilung des Comics in die dunklen Comic- und die nahezu weißen Übersetzungsseiten noch eine Verstärkung. „Rozznjogd“ ist nun mal ein Schwarzweißstück. Ein dickes Lob dem Haymon Verlag, dass sie diese ungewöhnliche Form der Übersetzung gewagt haben.

Überhaupt Haymon. Es ist ja nichts Besonderes mehr, dass literarische Verlage auch Comics ins Programm nehmen, besonders gerne Adaptionen von Romanen oder Dramen (siehe die Bernhard-Comics von Nicolas Mahler bei Suhrkamp, um nur das erfolgreichste Beispiel zu nennen). Aber so wie Suhrkamp klugerweise auch fast nur Suhrkamp-Autoren adaptieren ließ und damit ein eigenes Profil fürs Comicprogramm des Hauses schuf, hat der österreichische Verlag Haymon nun ein österreichisches Traumpaar ausgewählt (obwohl Turrini Suhrkamp-Autor ist und also Haderers Version der „Rozznjogd“) auch dort gut hätte erschienen können. Und bald wird beim österreichischen Residenz-Verlag, der renommiertesten literarischen Adresse des Landes, Bernhards mehrbändige Autobiographie als Comic erscheinen. Unser Nachbarland ist uns in Sachen qualitätvoller Comic-Adaptionen erstaunlich weit voraus.