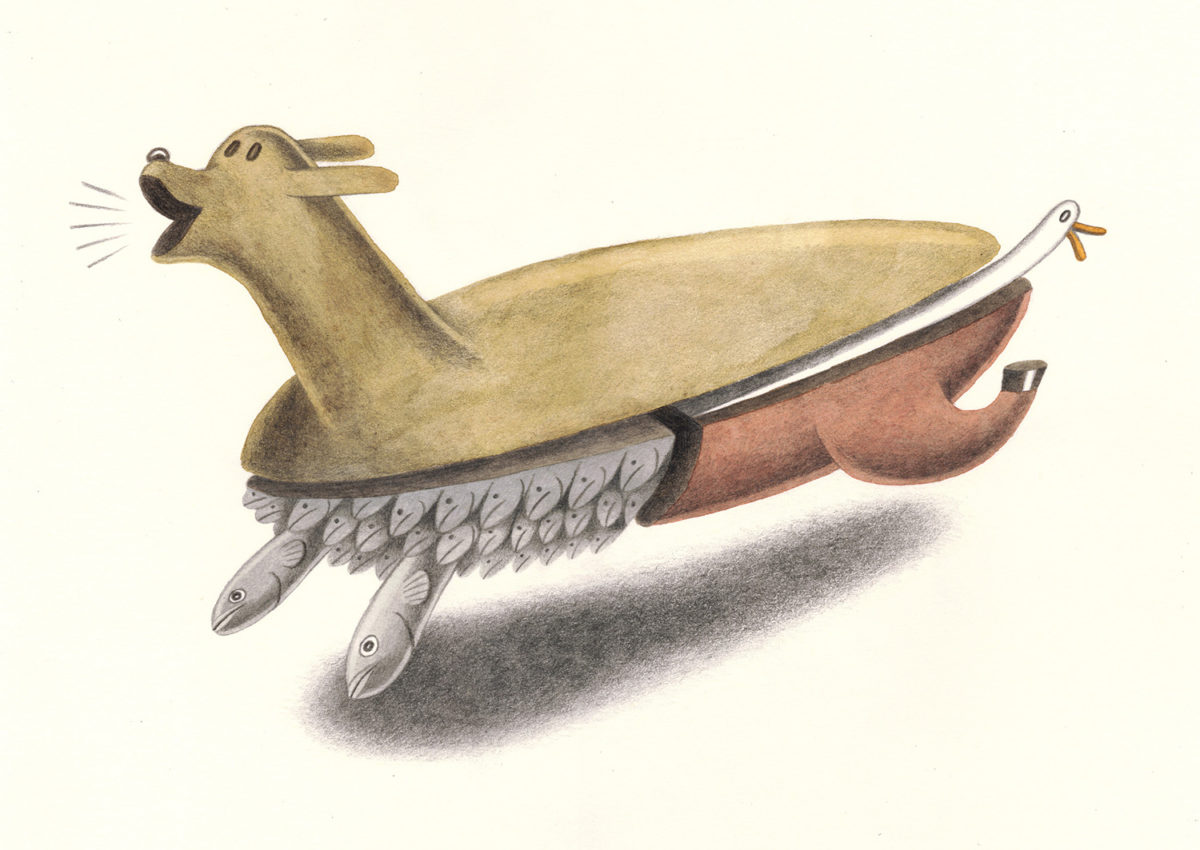

Am 28. Mai eröffnet im Valentin-Karlstadt-Musäum in München die TITANIC-Ausstellung „Hier lacht der Betrachter“. Zu sehen gibt es die besten Zeichnungen der vergangenen Jahrzehnte aus der beliebten Rubrik plus einige Karikaturen von Hilke Raddatz. Selbstverständlich wird auch Sondermann mit von der Partie sein.

Kuratiert wird die Ausstellung von Heiner Lünstedt, dem Leiter des Comicfestival München, in Zusammenarbeit mit dem Caricatura Museum Frankfurt und der TITANIC-Redaktion. Mehr Infos gibt es hier.