Künstlercomic in jeder Hinsicht

Helmut Kesberg hat große Gewährsleute für seinen Stil. Und viel Wut. Sein spätes Debüt „Im Dschungel der Kunstwelt“ erzählt von den Exzessen des Betriebs.

Was kommt für ein Comic dabei heraus, wenn dessen Zeichner als seine Vorbilder Honoré Daumier, Rolf Escher, Horst Jansen, Gustave Doré, Ludwig Richter, William Kentridge, Tomi Ungerer, Sempé, Dan Perjovschi, FW Bernstein, Saul Steinberg, Raymond Pettibon, Paul Flora und Adolf Menzel nennt? Gewiss kein gewöhnlicher, auch keiner, bi dem man eine klassischen Comic-Ästhetik erwarten darf, sondern wohl eher eine karikaturesk oder cartoonesk inspirierte Graphik, bei der das Einzelbild eine wichtigere Rolle spielt als der Zusammenklang in dem, was man im Comic Seitenarchitektur nennt. Und genau so ist denn auch „Im Dschungel der Kunstwelt“ geworden.

Zeichner dieses in jeder Hinsicht gewichtigen Bandes (248 Comicseiten auf Kunstdruckpapier und Hardcover) ist Helmut Kesberg. Wer bitte? Der Name dürfte Comicfreunden nichts sagen; Kesberg lebt als freier Künstler in Köln und stellt vor allem Gemälde aus. Geboren 1948, wurde er nach einem Studium der Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte Lehrer und leitete mehr als zwanzig Jahre lang ein Gymnasium. Schon während dieser Zeit, aber vermehrt danach richtete Kesberg sein Augenmerk auf die eigene Kunstbegeisterung, betrieb Studie, belegte Kurse, richtete sich Ateliers ein und stellte seine Arbeiten aus. Und nun hat er in Eigenregie und kleiner Auflage (150 Exemplare) eine „Graphic Novel“ zusammengestellt, für die er sich des eigenen Zeichnungsfundus bediente. Die Herausforderung, daraus eine Geschichte zu konstruieren, muss reizvollgewesen sein, aber für den Band wurde dieses Konvolut noch um zahllose Bilder erweitert. Zu haben ist er für 50 Euro beim Zeichner selbst ; dort kann man sich auch einen Eindruck verschaffen) oder für zwei Euro weniger (dann aber ohne Versand) bei der auf Kunstbücher spezialisierten Buchhandlung Walther König in Köln.

Der Umfang ist für ein Debüt ungewöhnlich groß, das Thema dagegen eher erwartbar: Es hat autobiographische Züge, ist durchzogen „vom Atem einer ‚großen Confessio‘“, wie es im Vorwort heißt, auch wenn der wichtigste Protagonist nicht Helmut Kesberg, sondern Georg K. heißt. Der weist aber durchaus einige Gemeinsamkeiten mit Kesberg auf (Lebensdaten, später Karrierebeginn als Künstler), steht allerdings zu Beginn der Handlung unmittelbar vor seinem internationalen Durchbruch auf dem Kunstmarkt. Leicht zu identifizierende Herrschaften (ein prominenter Kunsthändler heißt zum Beispiel Gerry Lagossian) treten da auf, die Kunstszene wird zum Defilee der Reichen und Naiven, die Bilder nur nach Ruhm des Künstlers kaufen und auf Vernissagen lieber sich selbst sehen wollen als die ausgestellten Werke. „Im Dschungel der Kunstwelt“ ist eine Philippika gegen den Kunstbetrieb.

Die Handlung deckt das ganze Leben von Georg K. ab, setzt aber erst einmal im Herbst 2010 ein, als er sich trotz einer großen Vernissage in Lagossians New Yorker Galerie absetzt und aussteigt: nach Indien. Dor verbringt K. etliche Jahre und schickt als einzige Lebenszeichen riesige Ballen von neu entstandenen Zeichnungen nach Hause, wo sein alter Weggefährte Hermann van der Plinten, der Ich-Erzähler des Buchs, diese Blätter sammelt und kommentiert – wozu ihm auch Tagebucheinträge und Briefe von Georg K. dienen, von denen nicht immer klar ist, wie sie überhaupt in seine Hände gelangt sind. Die Erzählstruktur mit Herausgeberfiktion (jener Van der Plinten) und Selbstzeugnissen (Georg K.) ist arg konfus angelegt, zumal auch noch weitere Kommentatoren aus dem Umfeld des Künstlers dazukommen. Erzählt wird mit etlichen Rückblicken bis fast in die Gegenwart, und der Schluss ist offen, denn ein zweiter Teil, der dann die Kindheitserlebnisse in den Mittelpunkt stellen soll, ist in Vorwort und auch Comic selbst schon angekündigt.

Das erkennbarste Vorbild ist Tomi Ungerer mit seinen gesellschaftskritischen Cartoonzyklen wie „The Party“ (daraus wird einmal sogar direkt zitiert), aber all die eingangs genannten Zeichner – deren Namensliste übrigens von Georg K. stammt – sind auch leicht in „Im Dschungel der Kunstwelt“ als Einflüsse wiederzuentdecken. Das führt zum Verzicht auf eine eindeutige graphische Handschrift, macht aber viel Spaß bei der Dechiffrierung der Herkünfte. Kritisch ist jedoch manchmal das Montageprinzip, wo man an abgeschnittenen Textpassagen auf den Zeichnungen erkennt, dass hier ehedem autonome Motive in neue Zusammenhänge gebracht wurden. Und wenig ansprechend ist die Wahl einer Groteskschrift als Druckfont für die gesetzten Textpassagen, während das Handlettering ganz nach Sempés oder Bernsteins Vorbild in einer schwungvollen Handschrift besteht, die jedoch bisweilen schwierig zu entziffern ist.

Formen gibt es also reichlich in diesem Band, Farben nur selten; das Gros des Bandes ist in Grauschwarz gehalten, auch wenn es manchmal bunte Montageelemente gibt, für die sich Kesberg bei seiner Malerei bediente. Und ein Kesberg-Bild wie „Beauty Salon“, das auf der Website der Kölner Kunstschule art factory zu finden ist, spielt sogar eine wichtige Rolle in der Handlung: als das zentrale Werk von Georg K., das im Comic allerdings als „Mann mit den Lockenwicklern“ firmiert und gegen Bacons Variation auf Velázquez‘ Papstporträt von Innozenz X. ausgespielt wird. Es gibt Passagen in diesem Comic, wo nicht ein karikaturesk übersteigerter Zorn auf den Kunstbetrieb waltet, sondern eine wohl ernsthafte Distanzierung des Verfassers Helmut Kesberg. Da wird es leider zu oft bitterernst, und es hat etwas Peinliches, wenn Bacons Bild durch das von Georg K. ersetzt werden soll (dem zudem noch eine Rembrandtnähe angedichtet wird).

Zugleich aber ist diese Geschichte auch eine Art Notschrei eines Künstlers, dessen Erfahrungen jeder kennt, der zumindest Freunde in dieser Szene hat. Die Arroganz der Galeristen, der Jugendkult, die Mauscheleien, der Jargon – all das ist denn doch schön scharf beobachtet und aufgespießt.

vom 23.01.2018

Betagt, aber oho!

Wilfrid Lupano und Paul Cauuet setzen ihre Erfolgsserie „Die alten Knacker“ fort. Und weil es gar nicht genug davon geben kann, erscheint neben dem vierten band auch noch ein Bilderbuch, das ein Detail der Serie zum Vorbild nimmt.

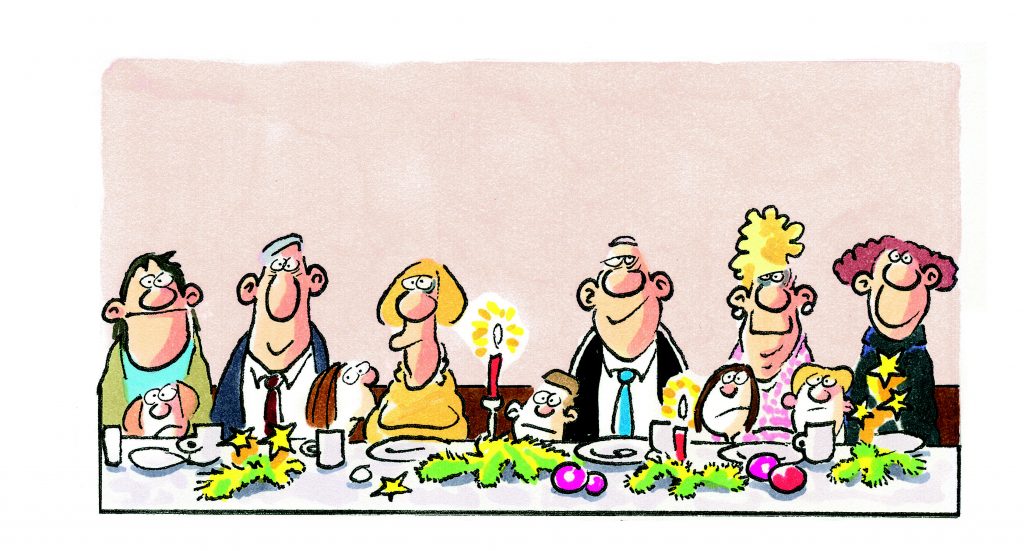

Eine der erfolgreichsten jüngeren Comicserien auf dem konkurrenzintensiven französischen Comicmarkt ist „Les vieux forneaux“, auf Deutsch „Die alten Knacker“. Darin lässt der keineswegs alte Wilfrid Lupano (Jahrgang 1971) ein betagtes Freundestrio in dessen Heimatdorf in Südfrankreich reichlich abgedrehte Abenteuer erleben. Abgedreht deshalb, weil sich die drei Senioren im Stil französischer Filmkomödien von keiner Autorität einschüchtern lassen und vehement eine privat begründete Fehde mit dem lokalen Großunternehmen Baran-Servier ausfechten – dessen Eigentümer nicht jünger ist als sie, worauf die privaten Probleme auch zurückgehen. Das bewährte David-Goliath-Thema sorgt verlässlich für Unterhaltung, und Paul Cauuet (Noch jünger: Jahrgang 1980) hat dazu lichte und leichte Bilder gezeichnet, die in der Tradition eines karikaturesk angehauchten Realismus stehen (Leseprobe: hier). Boucq ist wohl der Zeichner, der da am ehesten als Vorbild erscheint.

Was begeistert die Franzosen (und offenbar auch das deutsche Publikum, denn alle vier Bände sind schleunigst von Tanja Krämling für den Splitter Verlag übersetzt worden) an den „Alten Knackern“? Gewiss vor allem die politische Inkorrektheit, mit der die munteren Greise durchs Leben gehen. Dann die der Geschichte inhärente Globalisierungsskepsis und schließlich der Schuss Erotik, der durch die Enkelin eines der Knacker ins Spiel kommt. Diese junge Dame betreibt ein Marionettentheater namens „Der Wolf im Slip“, das nach der Hauptfigur der Vorführung benannt ist. Und wie erfolgreich die „Alten Knacker“ sind, zeigt sich nicht nur daran, dass der 2014 erschienene Debütband der Serie, „Die übrig bleiben“, einen Preis auf dem Comicfestival von Angoulême einheimste, sondern auch an einem bereits fertigen Spin-off: einem Bilderbuch, der die Geschichte des Puppenstücks erzählt. Auch dieser Band, wieder geschrieben von Lupano (Nomen est omen beim Thema Wolf), aber statt von Cauuet von der bilderbucherfahrenen Mayana Itoiz gezeichnet (wobei Cauuet dann doch noch bei einem zweiseitigen Appendix in Comicform zum Zuge kam), ist gerade bei Splitter erschienen.

Im neuen Band („Die Zauberin“ betitelt, nach einer seltenen Insektensorte, die es zu schützen gilt) wird der nie erlahmende Kampf zwischen dem Konzern und den alten Knackern fortgeschrieben, obwohl strenggenommen nur noch einer von ihnen im Dorf wohnt. Doch im Laufe der Handlung kommen die beiden Freunde aus Paris und Schottland angereist: der eine, um sich in den Kampf um ein von der Expansion des Unternehmens bedrohtes Stück Land einzumischen, der andere, um eine alte Liebe zu bezirzen. Wenn man sagt, dass nur einer reüssieren wird, dürfte die Prognose, wer es ist, nicht schwer fallen.

Allerdings sind die Rollen diesmal weniger klar verteilt als in den ersten drei Bänden, denn der ortsansässige Knacker ist durchaus willig, die Zerstörung der Landschaft durch eine neue Fabrik hinzunehmen, wenn dadurch im Gegenzug Jobs geschaffen werden, die das Ausbluten der Region verhindern. Doch nun kommt der Revoluzzer in Konflikt mit einer jüngeren ökologisch orientierten Generation, und es spricht für Lupano, dass er die Zwiespältigkeiten der politischen Gegenwart durch diese Konfrontation deutlich macht, ohne dabei ein verbissenes Szenario zu schreiben, das für eine der beiden Seiten Partei nähme. Wobei ihn diesmal ohnehin die Enkelin viel mehr interessiert, die sich in einen der angereisten Demonstranten verguckst, der sich aber schließlich als gar nicht so angereist erweist.

Der Mikrokosmos des kleinen südfranzösischen Dorfs wird also gar nicht einmal angekratzt, und natürlich liegt auch in der Reminiszenz an das andere widerständige Dorf in der französischen Comicgeschichte ein Reiz des Zyklus. Wobei der Slapstick mittlerweile doch arg die Oberhand gewinnt, worunter die Satire leidet. Aber für einen Mainstream-Comic sind „Die alten Knacker“ doch verblüffend schlau. Sowohl die Macher wie ihre Figuren.

vom 16.01.2018